이방인

ㅡ수수께끼 같은 친구여, 말해 보아라, 너는 누구를 가장 사랑하느냐? 아버지? 어머니? 누이나 형제?

ㅡ나에겐 아버지도 어머니도, 누이도, 형제도 없소.

ㅡ친구들은?

ㅡ당신은 오늘날까지 내가 그 의미조차 모르는 말을 하고 있구려.

ㅡ조국은?

ㅡ그게 어느 위도 아래 위치하는지도 모르오.

ㅡ미인은?

ㅡ불멸의 여신이라면 기꺼이 사랑하겠소만.

ㅡ돈은 어떤가?

ㅡ당신이 신을 싫어하듯, 나는 그것을 싫어하오.

ㅡ그렇군! 그렇다면 너는 도대체 무엇을 사랑하느냐, 불가사의의 이방인이여?

ㅡ나는 구름을 사랑하오...... 흘러가는 구름을...... 저기...... 저기....... 저 찬란한 구름을!

가짜 화폐

인간의 악의는 결코 용서할 수 없지만, 인간이 악하다는 사실을 아는 것은 약간의 가치가 있다.

가장 돌이킬 수 없는 악덕이란 어리석음에서 악을 저지르는 것이다.

창문

열린 창문을 통해 밖에서 들여다보는 사람은 결코 닫힌 창문을 바라보는 사람이 발견하는 것만큼 많은 것을 보지 못한다. 촛불로 밝혀진 창문보다 더 깊고, 더 신비하고, 더 풍요하며, 더어둡고, 동시에 더 눈부신 것은 없다. 햇빛 아래서 보는 것은 유리창 뒤에서 일어나는 일보다항상 흥미가 덜한 법. 어둡거나 밝은 이 구멍 속에서 삶이 숨쉬고, 삶이 꿈꾸며, 삶이 괴로워한다.

과자

나는 여행 중이었다. 나를 그 한가운데 둘러싸고 있는 경치는 감동해 마지않을 장엄함과 숭고함이 있었다. 그 순간 나의 마음속에는 틀림없이 그러한 경치의 무엇인가가 스쳐갔다. 가벼운 대기처럼 나의 생각 역시 가볍게 움직이고 있었다. 이제 증오나 속세의 사랑 따위의 저속한 정념은 내 발아래 저 심연의 밑바닥으로 사라져가는 구름 떼처럼 멀어져 가는 것 같았다. 나의 넋도 나를 둘러싼 창공처럼 넓고 순수해 보였다. 속세의 온갖 추억이 저 멀리 산비탈에서 풀을 뜯는 가물가물한 양들의 방울 소리처럼, 약하고 희미하게만 내 가슴속에 떠오를 뿐이었다. 한없이 깊어 검은색으로 보이는 움직이지 않는 조그만 호수 위로는 간간이 구름의 그림자가 마치 하늘을 가로질러 날아가는 공중 거인의 망토 자락처럼 지나갔다. 그리고 끝없이 고요한 어떤 커다란 움직임에 의해 빚어진 이 엄숙하고 희귀한 감각이 나를 공포마저 섞인 환희로 채워주었던 일을 지금도 기억한다. 요컨대 나는 나를 둘러싼 찬란한 아름다움 덕분에 나 자신과, 그리고 우주와 완벽한 평화 상태에 놓여 있는 것을 느낄 수 있었다.

순종 말

그녀는 어쩌면 저다지 상냥하고 저다지 열정적인가! 그녀는 우리가 가을이면 사랑하듯 사랑한다. 겨울이 다가오면서 그녀의 가슴속에 새로운 불을 지피는 것 같고, 그녀의 맹목적인 애정은 조금도 지칠 줄 모른다.

시계

“무엇을 그렇게 주의 깊게 보고 있느냐? 이 동물의 눈 속에서 무엇을 찾고 있느냐? 시간을 아끼지 않는 게으름뱅이, 너는 시간을 읽고 있느냐?” 하고 묻는다면, 나는 서슴지 않고 대답할 것이다. “그렇다, 나는 시간을 읽고 있다. 시간은 지금 ‘영원’이다!”

여행으로의 초대

그대는 아는가, 추운 가난 속에서 우리를 사로잡는 이 열병을, 미지의 나라에 대한 이 향수를, 호기심이 품고 있는 이 고통을, 당신을 닮은 나라가 있어. 그곳에선 모든 것이 아름답고 풍요로우며 고요하고 정중하다. 환상이 구축하고 장식한 저 서양의 중국, 생명이 숨 쉬기에도 감미롭고 행복이 정적 속에 조화된 나라, 바로 그곳이다. 가서 살아야 할 곳도, 죽어야할 곳도!

친애하는 친구여, 당신도 째지는 듯한 유리장수의 소리를 샹송으로 번역해 보고 싶은 유혹을 느끼지 않소? 이 소리가 거리의 가장 높은 안개를 가로질러 다락방까지 보내는 모든 서글픈 암시들을 서정적 산문으로 표현해 보고 싶은 유혹을 말이오.

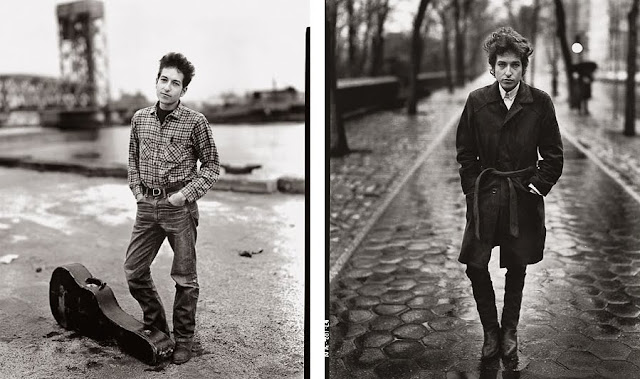

샤를 피에르 보들레르

도시의 외로운 시민들의 삶에 한없이 공감 어린 시선을 보냈고, 도시의 일상 속에서 시적 요소를 알아보았고, ‘삶이 숨 쉬고, 삶이 꿈꾸는’ 도시의 불 켜진 창에 매료되었던 <파리의 우울>의 작가 보들레르, 그는 진정 파리의 시인이었으며 도시의 외로운 산책자였다. /옮긴이 윤영애